Ausgehend von dem bis heute unaufgearbeiteten Massaker 1965/66 bei dem hunderttausende des Kommunismus bezichtigte Indonesier*innen ermordet wurden, beleuchteten drei Expert*innen aus Indonesien und Deutschland verschiedene Aspekte des Themas.

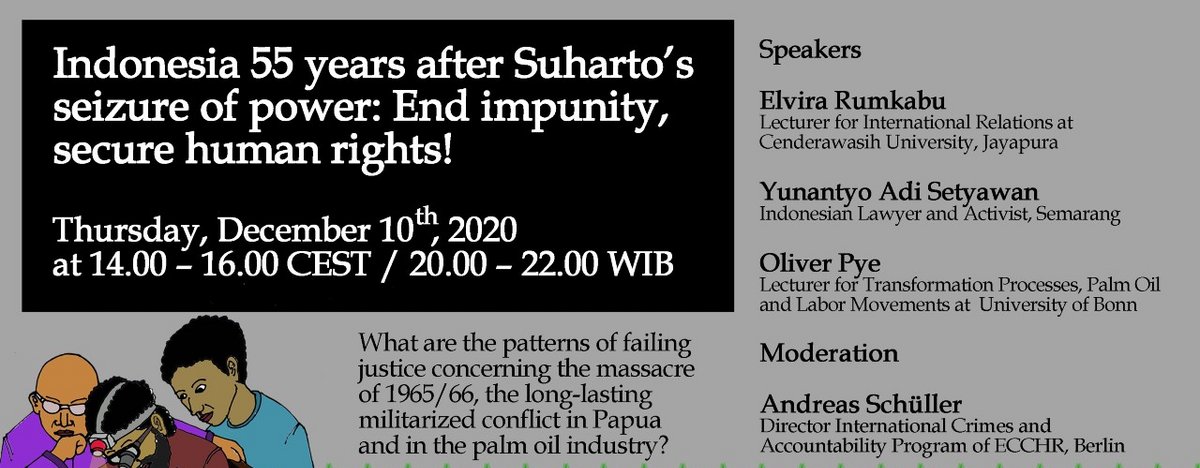

Die Veranstaltung fand am 10. Dezember 2020 zum Tag der Menschenrechte statt und wurde von Andreas Schüller, Leiter des Programmbereiches Völkerstraftaten und rechtliche Verantwortung beim European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), moderiert.

Bericht zur Podiumsdiskussion am Tag der Menschenrechte

Yunantyo Adi Setyawan, Anwalt und Aktivist in der Gedenkarbeit zu den Massakern der Jahre 1965 und 1966, erklärte, dass er zumindest auf internationaler Ebene Fortschritte sieht, was das Gedenken der Verbrechen angeht. Als Vorsitzender des Gedenkkomitees koordinierte er die offizielle Einweihung eines Grabsteins inklusive eines Gruppengebets am Massengrab von Plumbon in Zentral-Java.

1965/66: Gerechtigkeit für Opfer, Überlebende und Angehörige

Yunantyo beschrieb, dass es immer noch sehr schwierig sei, für Gerechtigkeit für die Opfer der Massaker zu kämpfen, die sich gegen kommunistische Parteimitglieder und Menschen mit chinesischen Wurzeln richteten. Dennoch versuchen er und seine Mitstreiter*innen, ein Gedenken zu etablieren, das einen Reflexionsprozess auslöst. Ein Beispiel dafür ist die Gedenkstätte in Plumbon. Seit ihrer Einrichtung wird sie von vielen Menschen besucht, die von weit her anreisen, um ihrer Angehörigen zu gedenken. Leider konnten nicht alle der ermordeten Opfer identifiziert werden. Zu denjenigen, die identifiziert werden konnten, wurden einige erste Informationen in den Gedenkstein graviert.

Straflosigkeit in der Palmölindustrie

Im Anschluss an Yunantyo stellte Oliver Pye die Verbindung zwischen den Gräueltaten der Vergangenheit und der derzeit boomenden Palmölindustrie her. Er führte aus, dass der gesamte Sektor auf schweren Menschenrechtsverletzungen aufbaut, die bis ins Jahr 1965 zurückreichen. Damals verstaatlichte Sukarno nach erfolgreichen Streiks für höhere Löhne viele Tabak- und Kautschukplantagen und erteilte dem Militär Verwaltungsgenehmigungen. In der Folge wurden zahlreiche Gewerkschaften zerschlagen, was den Weg für die heutigen Großunternehmen der Palmölindustrie ebnete.

Auch als Palmöl-Oligarchie bezeichnet, sind die meisten Unternehmen im Besitz von Militärs oder politischen Parteien oder deren Funktionären, die das Suharto-Regime unterstützten. Viele der Täter von damals haben auch heute noch das Sagen, ohne eine Strafverfolgung fürchten zu müssen. Dies geht einher mit massenhaften Enteignungen von Landrechten der lokalen Bevölkerung und Konflikten im Zusammenhang mit Land, z.B. in West-Kalimantan oder Papua, wo indigene Völker ihres Landes beraubt werden.

Menschenrechtssituation in Papua

Elvira Rumkabu, Dozentin für Internationale Beziehungen an der Universität Cenderawasih in Jayapura und Mitglied des Dewan Adat Papua (Rat für Papuanisches Gewohnheitsrecht) referierte über die aktuelle Menschenrechtssituation in Papua. Aktuelle Menschenrechtsvergehen werden von einem staatlich produzierten Narrativ der inneren Sicherheit überschattet. Dieses dient nicht nur als Rechtfertigung Truppen nach Papua zu senden, sondern führt auch dazu, dass staatliche oder andere Menschenrechtsverletzungen ausschließlich als Bestandteil und Folge einer separatistischen Auseinandersetzung betrachtet werden.

Einer der jüngsten Vorfälle ist die Erschießung von Pastor Yeremia Zanambani im September, der in einer 2008 neu eingerichteten Provinz getötet wurde. Kirchliche Institutionen in Indonesien fordern Untersuchungen und Gerechtigkeit für das Opfer. Ein Team der papuanischen Verwaltung, dem auch Elvira angehört, untersucht die außergerichtliche Tötung.

Nach den einleitenden Vorträgen eröffnete Andreas Schüller die Podiumsdiskussion mit Fragen aus dem Publikum. Hier wurden Aspekte wie das kürzlich verabschiedete Omnibus-Gesetz [zur Schaffung von Arbeitsplätzen] oder die transnationale Organisation von Palmölarbeiter*innen diskutiert. Alle Teilnehmenden waren sich einig, dass die Einbindung junger Menschen zusammen mit Gesetzesänderungen und internationaler Solidarität die vielversprechendsten Ansätze zur Bekämpfung von Straflosigkeit in Indonesien sind.

Tbericht von Simon Kaack, der im Herbst 2020 bei der Stiftung Asienhaus ein Praktikum absolvierte.