In „The Art of Environmental Activism in Indonesia“ analysiert Edwin Jurriëns anhand eingängiger Beispiele Veränderungen, Potentiale und Grenzen verschiedener Verbindungen von Kunst und Aktivismus in Indonesien von Suhartos Neuer Ordnung Mitte der 1960er Jahre bis in die Gegenwart. Dabei stehen Artivist:innen und Kollektive aus Java, Bali und Sumatra im Fokus, die sich mit Umweltproblemen in ihren Herkunftsregionen, aber auch darüber hinaus befassen.

Artivist:innen überwinden westliche Deutungshoheiten und machen koloniale Kontinuitäten deutlich

Jurriëns zeigt eine breite Palette künstlerischer Ausdrucksformen auf, die weit über ein westlich geprägtes Kunstverständnis hinausgehen. Artivist:innen lassen sich hierbei von lokalen Traditionen ebenso inspirieren wie von aktuelle Technologien. Großes Potential von künstlerischen Ansätzen in aktivistischen Kampagnen sieht Jurriëns darin, dass sie komplexe Verknüpfungen umweltbezogener, politischer, kultureller und sozialer Probleme visuell aufbereiten, auf diese Weise zugänglich machen und auf eine persönliche Ebene bringen können. Insbesondere in kollaborativen Projekten können Artivist:innen Lösungsansätze erarbeiten und Menschen zum Handeln motivieren. Zudem kann künstlerische Kreativität dahingehend unterstützen, Kampagnen in einer schnelllebigen Medienlandschaft sichtbar zu machen und öffentliches Interesse über längere Zeiträume aufrecht zu erhalten. Hier diskutiert Jurriëns auch Chancen und Risiken von Social Media sowie neuen (Kommunikations-)Technologien für artivistische Arbeiten.

Jurriëns zeigt eine breite Palette künstlerischer Ausdrucksformen auf, die weit über ein westlich geprägtes Kunstverständnis hinausgehen. Artivist:innen lassen sich hierbei von lokalen Traditionen ebenso inspirieren wie von aktuelle Technologien. Großes Potential von künstlerischen Ansätzen in aktivistischen Kampagnen sieht Jurriëns darin, dass sie komplexe Verknüpfungen umweltbezogener, politischer, kultureller und sozialer Probleme visuell aufbereiten, auf diese Weise zugänglich machen und auf eine persönliche Ebene bringen können. Insbesondere in kollaborativen Projekten können Artivist:innen Lösungsansätze erarbeiten und Menschen zum Handeln motivieren. Zudem kann künstlerische Kreativität dahingehend unterstützen, Kampagnen in einer schnelllebigen Medienlandschaft sichtbar zu machen und öffentliches Interesse über längere Zeiträume aufrecht zu erhalten. Hier diskutiert Jurriëns auch Chancen und Risiken von Social Media sowie neuen (Kommunikations-)Technologien für artivistische Arbeiten.

Die von Jurriëns genauer beschriebenen Arbeiten setzen sich mit historischen ebenso wie mit aktuellen Dimensionen drängender Umweltprobleme auseinander, wobei Natur und Mensch als Einheit gesehen werden. Ihnen liegt eine kritische Betrachtung der Auswirkungen von Kolonialismus und/oder Kapitalismus bzw. deren Verflechtungen zugrunde. So werden Kontinuitäten eines westlich geprägten Entwicklungsbegriffs und/oder von Blickregimen deutlich, die bis in die Kolonialzeit zurück reichen. Beispielsweise wurde die Ausbeutung von Natur und Mensch zugunsten ökonomischen Wachstums in der Neuen Ordnung fortgeführt. Wie bereits die koloniale Mooi Indië-Malerei, sollte auch hier Kunst zur Verbreitung idealisierter Vorstellungen des Lebens in Indonesien beitragen. Gleichzeitig sollten Gewalt und Folgen von Ausbeutung ausgeblendet werden. Zensurversuche gibt es bis heute. Dabei spielt auch die Medienlandschaft Indonesiens eine zentrale Rolle.

Umweltkampagnen brauchen Kreativität und Vielseitigkeit

Anhand einiger der geschilderten Beispiele werden Grenzen kritischer Kunst deutlich, die in erster Linie für Galerien, Festivals und einen kommerziell orientierten Kunstmarkt entsteht. Jurriëns zeigt, wie verschiedene indonesische Artivist:innen und Kollektive über diese Grenzen hinausgehen, sich öffentliche Räume erschließen und auch neue Wege in der Bildung gehen. Dabei arbeiten sie nicht über von Umweltproblemen betroffene Menschen, sondern mit ihnen zusammen.

Großes Potential sieht Jurriëns vor allem in interdisziplinären, breit aufgestellten und längerfristig angelegten Kampagnen, die Kunst von Anfang an mitdenken und Akteur:innen aus verschiedensten Bereichen einbeziehen. Das Repertoire solcher Kampagnen reicht von Hashtags und Memes über Poster und künstlerische Interventionen bis hin zu Seminaren, Festivals und auch Gerichtsverfahren. Solch unterschiedliche Aktivitäten greifen ineinander wodurch größere Tiefe, Reichweite und Dauer der Bewegung entstehen.

Protest gegen negative Auswirkungen von Stadtentwicklung, Palmölproduktion und Massentourismus

Jurriëns erste Beispiele zeigen auf, wie sich verschiedene Künstler:innen und Kollektive kritisch mit den Folgen von Urbanisierung beschäftigen. Hier liegt der Fokus auf Jakarta und Bandung. Anschließend geht er auf Kooperationen urbaner Kollektive mit Gemeinschaften in ländlichen Gebieten ein. Ein eigenes Kapitel widmet er den Perspektiven von Frauen und insbesondere dem globalen Nomadismus von Arahmaiani, der sie von anderen global arbeitenden Künstler:innen unterscheidet. Hier erwähnt er auch den vorwiegend von Frauen organisierten Protest gegen die deutsche HeidelbergCement AG im Kendeng-Gebirge auf Java.

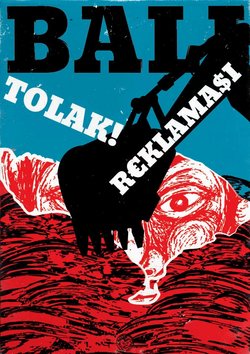

Anhand langjähriger Kampagnen auf Bali und Sumatra beschäftigt sich Jurriëns mit den Herausforderungen und Erfolgen von Umweltartivismus, der eine Vielzahl von Aktionen umfasst, um gegen die Tourismusindustrie, gegen Plastikverschmutzung und Abholzung für Ölpalmenplantagen vorzugehen. Eines der Beispiele ist die zivilgesellschaftliche Bewegung ForBALI, die gegen ein groß angelegtes Landgewinnungsprojekt vorgeht. In ihrem Protest spielen unter anderem Poster eine Rolle, die den Werbepostern der Tourismusindustrie entgegenwirken sollen, mit denen Bali schon seit der Kolonialzeit als „tropisches Paradies“ verkauft wird. Neben diesem Umkehreffekt haben Protestplakate den Vorteil, dass sie nicht so leicht zu zensieren sind wie andere Kunstformen. Sie stehen für die Bewegung und ihre Ziele und werden zudem von den Medien aufgegriffen.

Anhand langjähriger Kampagnen auf Bali und Sumatra beschäftigt sich Jurriëns mit den Herausforderungen und Erfolgen von Umweltartivismus, der eine Vielzahl von Aktionen umfasst, um gegen die Tourismusindustrie, gegen Plastikverschmutzung und Abholzung für Ölpalmenplantagen vorzugehen. Eines der Beispiele ist die zivilgesellschaftliche Bewegung ForBALI, die gegen ein groß angelegtes Landgewinnungsprojekt vorgeht. In ihrem Protest spielen unter anderem Poster eine Rolle, die den Werbepostern der Tourismusindustrie entgegenwirken sollen, mit denen Bali schon seit der Kolonialzeit als „tropisches Paradies“ verkauft wird. Neben diesem Umkehreffekt haben Protestplakate den Vorteil, dass sie nicht so leicht zu zensieren sind wie andere Kunstformen. Sie stehen für die Bewegung und ihre Ziele und werden zudem von den Medien aufgegriffen.

Artivismus kann neue Lösungsansätze hervorbringen

Anhand neuerer Kollektivarbeiten aus Jogja schildert Jurriëns die Bedeutung von Hacktivism und Commoning. Zentrale Punkte sind hier freier Zugang zu Informationen und anderen Ressourcen, Teilhabe sowie Sichtbarmachung insbesondere marginalisierter Gruppen. Komplizierte Prozesse und wechselseitige Beziehungen zwischen Landwirtschaft, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Kunst sollen aufgezeigt und letztendlich verändert werden. Dazu ist es wichtig, Menschen zusammenzubringen, die sonst nicht in Kontakt stehen. Ziel des kreativen Prozesses ist hier nicht die Schaffung konkreter Kunstwerke, sondern Interventionen und Simulationen sozialer Praktiken für positive Zukunftsszenarien.

Laut Jurriëns ist soziales Engagement seit langem in der indonesischen Kunst und Gesellschaft verankert. Er sieht hier eine kontinuierliche Entwicklung eines starken Interesses an kreativen Prozessen durch Organisation von Gemeinschaften, Festivals, Performances, Diskussionen und laborähnlichen Experimenten. Zwar birgt diese Form artivistischer Arbeit auch Konfliktpotential, doch gerade daraus können nach Jurriëns Einschätzung neue Lösungsansätze entstehen.

Anregungen für die Zivilgesellschaft

Aktivist:innen stehen weltweit komplexen Problemlagen, über Jahrzehnte etablierten und dominanten Machtstrukturen gegenüber. Es gilt, sich gegen negative Auswirkungen zu stellen und dabei nicht in der großen Bilderflut verschiedener Medien unterzugehen. Für Jurriëns erfordert das Kreativität, Zeit und Ausdauer. Er erachtet insbesondere interdisziplinäre und prozesshafte Arbeitsweisen als zielführend. Hierfür sind langfristige Kollaborationen unterschiedlicher Akteur:innen nötig, die nicht zuletzt Raum bieten, aus Konflikten und Fehlern zu lernen.

Aktivist:innen stehen weltweit komplexen Problemlagen, über Jahrzehnte etablierten und dominanten Machtstrukturen gegenüber. Es gilt, sich gegen negative Auswirkungen zu stellen und dabei nicht in der großen Bilderflut verschiedener Medien unterzugehen. Für Jurriëns erfordert das Kreativität, Zeit und Ausdauer. Er erachtet insbesondere interdisziplinäre und prozesshafte Arbeitsweisen als zielführend. Hierfür sind langfristige Kollaborationen unterschiedlicher Akteur:innen nötig, die nicht zuletzt Raum bieten, aus Konflikten und Fehlern zu lernen.

Der theoretische Rahmen dieser wissenschaftlichen Publikation sowie die Fülle an Informationen zu Indonesien mögen insbesondere für Leser:innen mit wenig Vorwissen zunächst schwer zugänglich erscheinen. Doch Jurriëns ausführliche Erklärungen und Schilderungen einzelner Beispiele vermitteln einen guten Eindruck des Potentials und der Grenzen von Artivismus. Sicher sind die beschriebenen Erfahrungen nicht ohne weiteres auf andere Kampagnen und/oder Regionen übertragbar. Meines Erachtens geben sie dennoch interessante Anregungen für eine Zivilgesellschaft, die sich kritisch mit globalen Dynamiken auseinandersetzt und deren negativen Auswirkungen entgegenstellt.

Rezension zu Edwin Jurriëns, 2023, The Art of Environmental Activism in Indonesia: Shifting Horizons, Routledge, 184 Seiten.

Autoreninfo: Edwin Jurriëns ist Associate Professor and Convenor des Programms für Indonesische Studien am Asien-Institut der Philosophischen Fakultät der Universität Melbourne, Australien.

Rezensentin: Nach mehrjähriger kaufmännischer Tätigkeit studierte Sonja Mohr Ethnologie mit Schwerpunkten in Organisations- und Museumsethnologie sowie einem regionalen Fokus auf Indonesien. Bis 2023 war sie wissenschaftliche Referentin am Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln. Hier gehörten neben Dekolonisierungsprozessen und Nachhaltigkeit auch urbane Räume zu ihren Hauptinteressen.

Rezensentin: Nach mehrjähriger kaufmännischer Tätigkeit studierte Sonja Mohr Ethnologie mit Schwerpunkten in Organisations- und Museumsethnologie sowie einem regionalen Fokus auf Indonesien. Bis 2023 war sie wissenschaftliche Referentin am Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln. Hier gehörten neben Dekolonisierungsprozessen und Nachhaltigkeit auch urbane Räume zu ihren Hauptinteressen.