Die drastische Ausbeutung der Arbeiter*innen in der Palmölindustrie machte Kartika Manurung (Global Labour University) zu Beginn des Workshops beim 7. Asientag am Beispiel Indonesiens deutlich. Auf den Plnatagen tragen Männer als auch Frauen an einem Tag mehrere Tonnen Palmfrüchte, Dünger- und Pflanzenschutzmittel.

Abgesehen von der schweren Arbeitslast sind die Arbeitsbedingungen auf Ölpalmenplantagen mit einem Anteil von bis zu 70% Tagesarbeiter*innen ohne Festanstellung prekär.

Die globale Produktionskette

Marcel Obermaier von der jungenNGG NRW berichtete, wie vor allem Großkonzerne wie Unilever und Nestle aus diesen Arbeitsbedingungen Profit schlagen. Sie wollen ihre Rendite auf Kosten der Beschäftigten erhöhen, zum Beispiel durch die Schließung von Werken und deren Verlagerung in Billiglohnländer.

Obwohl die Nutzung von Palmöl per se nicht als negativ zu sehen ist, muss das Ziel sein, einen nachhaltigen Umgang damit zu ermöglichen, erläuterte der NGG-Jugendsekretär. Aus Arbeiter*innensicht soll vor diesem Hintergrund besonders die Zusammenarbeit mit Betriebsräten forciert werden. Bei allen Arbeiter*innen entlang der Wertschöpfungskette in der Palmölindustrie soll das Bewusstsein für die globale Produktionskette und das enorme Kapital, das sich hinter dieser Industrie verbirgt, geschärft werden.

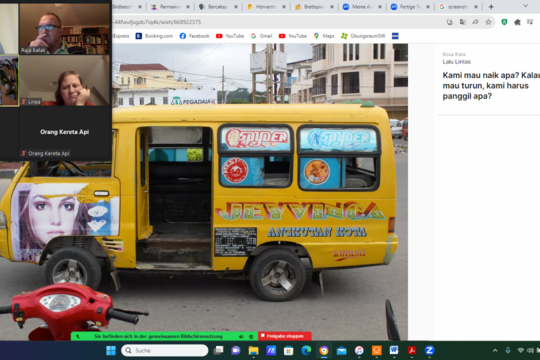

Da Plantagen oft in abgelegenen Gebieten mit schlechter Infrastruktur liegen, wird die Kommunikation und Kooperation mit den Arbeiter*innen in Malaysia und Indonesien jedoch erschwert.

Vernetzungsworkshop in Malaysia

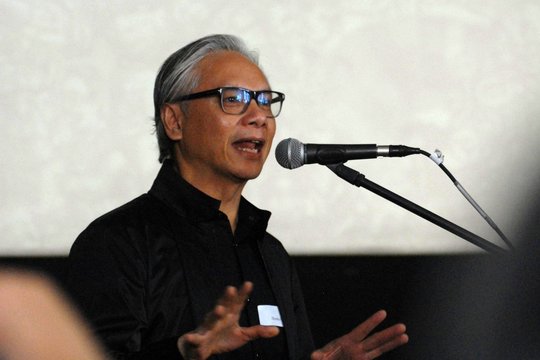

Hier setzt die AG Ressourcen an, deren aktuelles Projekt zur Stärkung der Arbeiter*innen in der Palmölindustrie von Oliver Pye (Universität Bonn, AG Ressourcen - Stiftung Asienhaus) vorgestellt wurde. Im April 2019 wurden in einem Workshop in Tawau, Sabah (Malaysia) sechs Arbeitspakete (Module) vertieft, die zum Ziel haben, die Position von Palmölarbeiter*innen über transnationale Kooperationen zu stärken.

Sechs Module in Entwicklung

Das Netzwerk, das diese transnationalen Kooperationen stützen soll, besteht aus lokalen Gewerkschaften, Umwelt- und zivilgesellschaftlichen Organisationen (hauptsächlich aus Malaysia und Indonesien), die teilweise regional, aber auch auf nationaler und internationaler Ebene tätig sind.

Regionale Organisierungsstrategien

Im ersten Modul werden regionale Organisierungsstrategien entwickelt. Oliver Pye stellte hierzu eine Fallstudie des malaysischen Konzerns Sime Darby Sdn Bhd vor. In Westmalaysia, den malaysischen Bundesstaaten auf Borneo Sabah & Sarawak, auf Sumatra und in Kalimantan, dem indonesischen Teil Borneos, sollen die unterschiedlichen Flächen, die im von Sime Darby bewirtschaftet werden, regional organisiert werden um darauf aufbauend Tarifverhandlungen und Tarifverträge (ein-) zu führen.

Transnationalen Organisierung von Migrant*innen

Das zweite Modul beschäftigt sich mit der transnationalen Organisierung von Migrant*innen in der Palmölindustrie. Plantagen liegen oft abgelegen, der Zugang zu den Arbeiter*innen ist für Ausstehende schwierig. Da den Kindern von zugezogenen Arbeiter*innen auf den Plantagen der Schulbesuch in Malaysia untersagt ist, werden diese in inoffizieller Schulen bzw. Lernzentren unterrichtet. Über diese Zentren kann der Zugang über Lehrer*innen zu den Arbeiter*innen gewonnen werden, und diese sich dort auch organisieren. Die freiwilligen Lehrer*innen können hierzu geschult werden.

Das zweite Modul beschäftigt sich mit der transnationalen Organisierung von Migrant*innen in der Palmölindustrie. Plantagen liegen oft abgelegen, der Zugang zu den Arbeiter*innen ist für Ausstehende schwierig. Da den Kindern von zugezogenen Arbeiter*innen auf den Plantagen der Schulbesuch in Malaysia untersagt ist, werden diese in inoffizieller Schulen bzw. Lernzentren unterrichtet. Über diese Zentren kann der Zugang über Lehrer*innen zu den Arbeiter*innen gewonnen werden, und diese sich dort auch organisieren. Die freiwilligen Lehrer*innen können hierzu geschult werden.

Solidarität entlang der globalen Produktionskette

In den Modulen 3 und 4 bringt sich die AG Ressourcen aktuell in besonderem Maße ein. In Modul 3 wird der Schwerpunkt auf die Solidarität entlang der globalen Produktionskette gelegt. Hierbei gilt es zunächst alle Elemente der Wertschöpfungskette zu identifizieren, um dann Strategien zu entwickeln.

Im Modul 4 wird die Kooperation zwischen Gewerkschaften und der Klimagerechtigkeitsbewegung vertieft. Dabei sind zentrale Aspekte, dass beide Bewegungen nicht gegeneinander arbeiten, sondern gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Das Ziel sind Ansätze für eine sozial und ökologische nachhaltige Palmindustrie.

Rechtliche Unterstützung für Gastarbeiter*innen

Im Rahmen des fünften Moduls werden rechtliche Unterstützungsstrategien ausgearbeitet, die Missstände und Rechte für Gastarbeiter*innen verbessern sollen. Durch die Zusammenarbeit mit den zwei Organisationen in Selangor und Kuala Lumpur konnte bereits ein Netzwerk von Jurist*innen aufgebaut werden, das rechtliche Unterstützung bietet.

Stärkung von Frauen in Führungsrollen

Zuletzt zielt das sechste Arbeitspaket auf die Stärkung der Führungsrolle von Frauen im Netzwerk ab. Modulübergreifend wird das Thema Gender berücksichtigt, indem in jedem Arbeitspaket eine koordinierende Arbeiterin an der Entwicklung beteiligt ist.

Rege Diskussion beim Workshop

Im Rahmen der anschließenden regen Diskussion wurde die Frage in den Raum geworfen, ob das Projekt der AG Ressourcen in seiner jetzigen Form den wichtigen Akteur „profitorientiertes Unternehmen“ ignoriert. Dieser ist durchaus nicht zu vergessen, dennoch sollen die Arbeitgeber vorerst nicht im Fokus des Projekts und Netzwerkarbeit stehen, sondern zunächst die Gewerkschaften und die Solidarität unter den Arbeiter*innen entlang der Wertschöpfungskette gestärkt werden.

Eine weitere Frage lautete, wie man an die Arbeiter*innen in Malaysia und Indonesien herantreten kann, da die Plantagen für Dritte zumeist nicht zugänglich sind. Kartika Manurung erklärte, dass zunächst das Vertrauen von Schlüsselpersonen gewonnen werden muss. Der Kontaktaufbau zu Palmölarbeiter*innen erfolgt daher über bestimmte Gruppen oder Institutionen, wie zum Beispiel über Lehrer*innen, die Kirche oder über Ansprechpartner, der lokalen, zumeist indigenen Bevölkerung.

Einige Herausforderungen für das Projekt bleiben weiter noch offen, wie etwa eine klarere Zielstellung der Kooperation zwischen Arbeiter*innen und Umweltaktivist*innen, oder die Diskrepanz zwischen Ratifizierung und Implementierung der indonesischen Gesetzgebung und die damit einhergehende Erschwerung der Arbeit von Gewerkschaften.

Bericht von Tiara Fausel (AG Ressourcen)

Kurzberichte weiterer Workshops des 7. Asientages gibt es hier.